電子回路の仕様書やデータシートでよく見かける「Nchオープンドレイン出力」や「MOSFET(電界効果トランジスタ)」という言葉。

なんとなく“スイッチっぽい”のは分かるけれど、実際どんな働きをしているのか、なぜプルアップ抵抗が必要なのか、疑問に感じたことはありませんか?

本記事では、Nchオープンドレイン出力の基本的な仕組みや役割を、MOSFETの動作とあわせて図や例え話を交えてわかりやすく解説します。

初心者の方でも読みやすい内容になっているので、回路設計やトラブル解決に活用できる知識がしっかり身につきます。

この記事でわかること

・Nchオープンドレイン出力とは何か

・プルアップ抵抗の役割と必要性

・仕様書に出てくる「最大負荷電圧・電流・周波数」の意味

Nchオープンドレイン出力(MOSFET:電界効果トランジスタ)

Nchオープンドレイン出力(MOSFET:電界効果トランジスタ)って何?

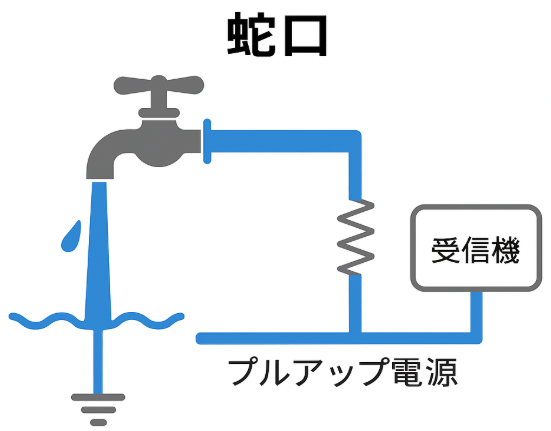

「電気の蛇口」のようなもので、流れる電気の量をコントロールする部品です。

ただし、

- 水道管に蛇口(スイッチ)だけがついている状態

- 外部に水源(電圧源)とパイプ(抵抗)が必要

- 水(電流)は「蛇口を開けるとGND側へ流れる」

- でも水源(=プルアップ電源)はユーザーが外付けで用意しないと流れない。

まとめると、

蛇口自体には水はないけれど、水道管(=プルアップ電源と抵抗)をつなぎ蛇口を開け閉めすることで水(電流)を流すことができるものとなります。

ON=流れる、OFF=流れない、です。

オープンコレクタ

オープンコレクタとは違うの?

素子の種類は異なるが、用途や接続方法はほぼ同じです。

- 外部プルアップ抵抗を使って出力電位を上げる必要がある点も同じ

- 「Nchオープンドレイン出力 ≒ NPNオープンコレクタ出力」と覚えてOK

PNPオープンエミッタとは異なります。

プルアップ抵抗

プルアップ抵抗って何?

プルアップ抵抗とは、オープンドレイン出力がOFFで電流を流さないときに、電圧が不安定にならないように“High”に引き上げるための抵抗です。

はい?High?

受信機はHighかLowで信号を判断しているんです。

オープンドレイン出力はOFF時に何も接続されていない(高インピーダンス)状態になる。

そのままだと電圧が浮いて(不定になって)しまう。

浮いた状態では、近くの信号線や静電気の影響で、電圧が勝手に上がったり下がったりしてしまう。

受信機はそれを「HighなのかLowなのか」判断できなくなって誤動作してしまう。

プルアップ抵抗で電源に接続することで、電圧が確実にHighになる。

例えると自動ドアの「ばね」ですね。

自動ドアのスイッチが押されていないとき、「ばね」がドアを閉じた状態に戻す。

この「ばね」がプルアップ抵抗の役割です。

「ばね」が無いとドアは自由に動いてしまい、閉じているのか開いているのかわからなくなってしまう。

でも「ばね」があれば、

スイッチ(オープンドレイン)が押されるとドアが開く(Lowに引き下げられる)。

押されていないとき、ばねが自然にドアを閉じて元の位置に戻す(Highに保つ)。

高インピーダンス

高インピーダンスって何?

高インピーダンスとは、回路(今回はオープンドレイン)の入力端子が電流をほとんど流さない(=受け入れない)状態のこと。

高インピーダンス回路では、オームの法則:V = IR の「R」がとても大きい(たとえばMΩ以上)。

仕様書

最大負荷電圧

仕様書に書いてある、

最大負荷**VDCって何?

出力端子(水道管)に接続される外部電源(水源)の最大許容電圧であり、

オープンドレイン出力がOFF状態(高インピーダンス)のときに印加可能な電圧の上限を示します。

これを超えると内部トランジスタや保護素子が壊れるおそれがあります。

例:最大負荷30VDC → 出力端子には最大30VまでかけてもOK。

最大負荷電流

最大負荷**mAって何?

オープンドレイン出力がON(GNDに引き下げ)されたときに流してよい最大電流を示します。

蛇口を開けたときに、水道管に安全に流せる最大水量(流量)のようなもので、多すぎると蛇口が壊れてしまいます。

出力がOFFのときはこの制限は基本的に関係ありません(電流は流れない想定なので)。

例:最大負荷100mA → 出力がON状態のとき、100mAまで電流を流してもOK

ON時飽和電圧

ON時飽和電圧**V以下って何?

ON時飽和電圧とは、Nchオープンドレイン出力が ON(導通)状態のとき、出力端子とGND間に生じる電圧差のことです。

Nchオープンドレイン出力がONになったとき、理想的には「完全にスイッチが閉じて(導通して)」出力端子は0V(GND)になるはずです。

しかし、実際のMOSFETは完全なスイッチではなく、内部にはわずかな抵抗や電圧降下があり、

出力端子は完全な0VにはならずGNDより少し高い電圧(例:0.5V〜1.5V)になります。

このときの電圧が「ON時飽和電圧」です。

もしこの飽和電圧が高すぎると、誤動作や電圧ロジックの不一致が起きる可能性があります。

何に使うの?

ロジックレベルの判定や、プルアップ抵抗の設計に使用します。

ロジックレベルの判定

「出力がLowになったときに、接続先のICがそれを正しく“0”として認識できるか?」を判断するために使用します。

受信機側の入力レベル仕様(例:Lowレベル最大0.8Vなど)と比較します。

飽和電圧がそれよりも十分低ければOK。

- 飽和電圧 = 最大 1.5V

- 接続先ICの Lowレベル上限 = 0.8V

- この場合、1.5Vは0.8Vを超えているので「Lowとして認識されない=誤動作の可能性」があります。

プルアップ抵抗の設計

プルアップ抵抗を通じて流れる電流により、飽和電圧が高くなりすぎないように設計するために使用します。

電源電圧と飽和電圧の差から、抵抗値と電流を決める。

- 電源:+24V

- 飽和電圧(最大):1.5V

- 必要な電流:20mA

- 抵抗 = (24V – 1.5V) / 20mA = 約1125Ω

- よって 1kΩ ~ 1.2kΩ くらいが目安となります。

OFF時電流

OFF時電流**μA以下って何?

「OFF時電流**μA以下」という仕様は、Nchオープンドレイン出力などの出力がOFF(非導通、高インピーダンス)状態のときに、

出力端子から漏れる電流(リーク電流)の最大値を示しています。

出力がOFF(トランジスタがOFF)=スイッチが開いている状態のとき、

出力端子とGND間に わずかに電流が流れてしまうことがあります(理想的には0Aだが、現実は微小なリークがある)。

この漏れ電流の最大値が「OFF時電流**μA以下」という仕様です。

接続先の回路が高インピーダンス入力だった場合、この微小な電流でも誤動作や誤検出につながることがあります。

μA(マイクロアンペア)レベルのリークでも、電圧分割や電荷保持に影響する場面では重要となります。

高インピーダンス回路では、オームの法則:V = IR の「R」がとても大きい(たとえばMΩ以上)。

だから、小さな電流(μA以下)でも、意外と大きな電圧変化が起きてしまう。

- 入力抵抗:10MΩ

- 入力抵抗:10MΩ

- 漏れ電流:1μA

- 電圧変化:V = I × R = 1μA × 10MΩ = 10V!

本来0Vであるべき入力が、リークのせいで10V近くに上がってしまう可能性もある。

また、例えば100チャネルある装置なら、1チャネル10μAのOFF時リークでも、合計で1mAになってしまう → 電源設計に影響。

最大周波数

最大周波数**Hzって何?

そのオープンドレイン出力が、どれだけ速くON/OFFを繰り返せるか(=スイッチングできるか)の限界を表しています。

オープンドレイン出力は、スイッチとしてのON(GNDへ)/OFF(高インピーダンス)を高速で切り替えることができます。

しかし、出力の立ち上がり・立ち下がりには時間がかかるため、ある程度以上速く切り替えると波形が崩れるようになります。

そこで、「この周波数までは正しくON/OFFできます」という目安が「最大周波数**Hz」です。

まとめ

Nchオープンドレイン出力(MOSFET:電界効果トランジスタ)は「軽い力で大きな電気の流れを操る魔法の蛇口」のような存在で、電子機器が動くために欠かせない部品です。

『自分で電圧を作らず、引っ張るだけ』というシンプルな考え方で、多くの電子機器に使われています。

基本を押さえれば、電圧変換や信号共有に役立ちます。次にデータシートで“Open Drain”を見かけたら、今日の知識を思い出してください!

でわっ!!

~その他の記事~

コメント