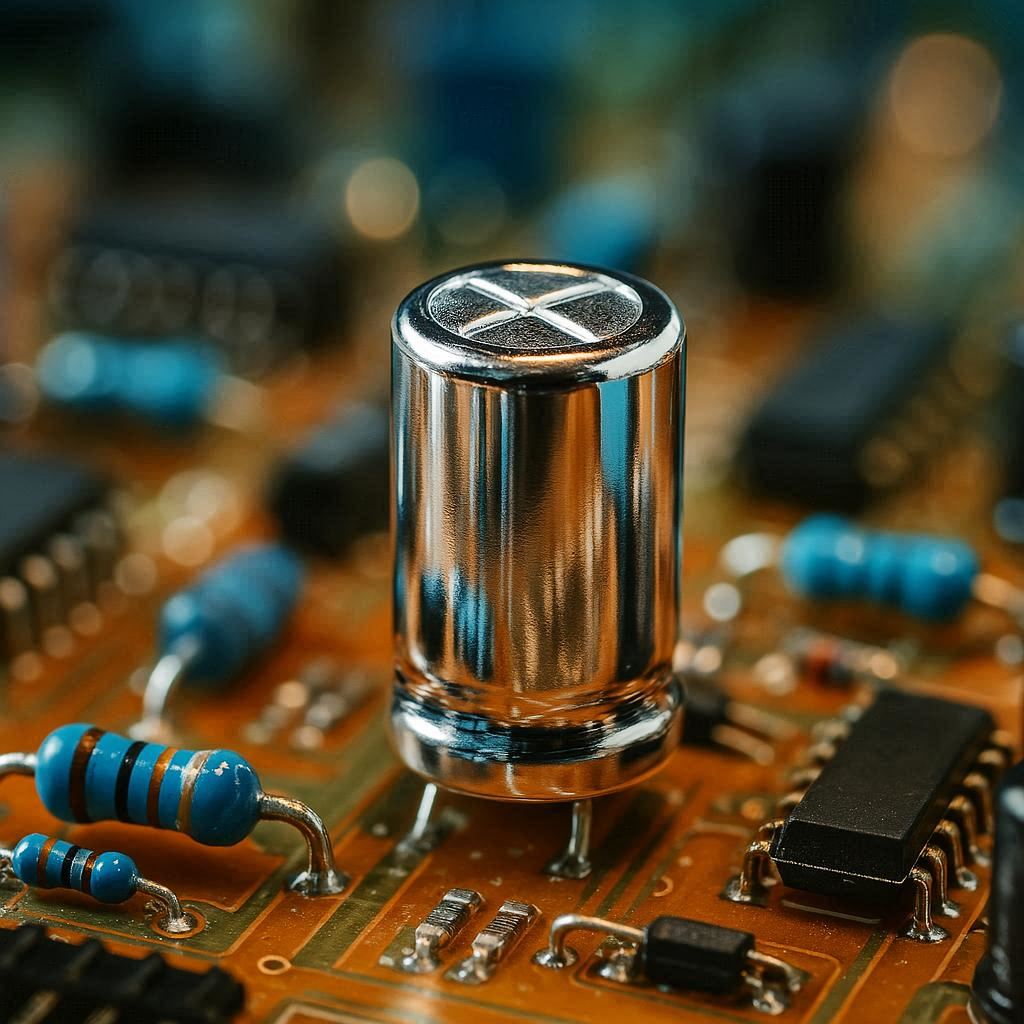

コンデンサと聞いてピンとこない人も多いかもしれません。でも実は、スマホやテレビ、カメラなど、あなたの身の回りの電子機器にはほぼ確実にこの部品が使われています。

電気を「ためて」「放つ」――そんな特性を持つコンデンサは、電気回路の中でクッションのような働きをしたり、瞬間的なパワーを生み出したりと大活躍。この記事では、コンデンサの仕組みから身近な利用例まで、初心者にもわかりやすく解説します!

コンデンサ

コンデンサをざっくり一言でいうと…

電気をためたり、出したりする“電気のタンク”のような部品です。

具体的には

電気をためる(充電)

電圧をかけると、コンデンサの中に電気(正確には電荷)がたまります。

電気を出す(放電)

電源を切ったりすると、今度はその電気を一時的に放出します。

つまり、一時的に電気をためて、必要なときに放出するという機能がコンデンサの基本的な働きです。

例えると

水で例えてみます!

水の流れにたとえると、コンデンサは「ゴム風船」のような存在です。

水道管の途中に風船をつけておくと…

圧力(水圧)が高まると ⇒ 風船がふくらんで水をためる

圧力が下がると ⇒ 風船がしぼんで水を出す

これがまさに、コンデンサの「電気のタンク(クッション)」としての役割です。

主な用途

| 用途 | 説明 |

| ✅ 電源の安定化 | 電源が一瞬途切れても、電気を放出して電圧を安定させる(ノイズ除去) |

| ✅ タイマー回路 | 放電時間を利用して、タイマーのように使える |

| ✅ 信号の整形・カット | 交流の一部を取り出したり、不要なノイズを除去する |

| ✅ モーター起動補助 | ACモーターの始動時に一時的な力を加える |

構造(ざっくり)

金属の板が2枚(電極)

その間に絶縁体(=電気を通さないもの)をはさむ

それだけ!とてもシンプル!

この構造により、電荷を一時的にためておけるようになります。

注意点

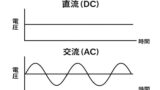

コンデンサは直流を通さず、交流は通すという性質もあります。

大きな電解コンデンサは、感電の危険もあるので注意が必要!

まとめ

| キーワード | 内容 |

| 電気のタンク | 電気をためて出す |

| ゴム風船 | 水の圧力でたまって出すイメージ |

| 主な働き | 電源安定、信号処理、タイマーなど |

| 通す電気 | 交流は通すが、直流はブロックする |

なんで直流は通さないの?

直流はコンデンサを通り抜けられない構造だからです。

コンデンサの中には絶縁体(電気を通さない物質)があります。

直流は「ずっと一定方向に流れる電気」なので、最初に電流が流れ始め、(コンデンサに電荷がたまる)電荷が十分にたまると、それ以上は電流が流れなくなります。

結果:電流が止まり、電気は“通らない”

~~イメージ~~

水道管の途中にゴムの仕切り板があるようなもの。

最初に少し水圧で仕切りが押されるけど、それ以上水は流れない。

水(=直流)は向こう側へは行けない。

じゃあ交流(AC)のときは?

交流は「電流の向きが周期的に反転」するので…

電流の向きが変わるたびに、コンデンサも 充電 → 放電 → 反対に充電 → 放電… を繰り返します。

結果として、「電流が流れているように見える」状態になります。

実際に電子がコンデンサの中を通ってるわけではなく、両端で電荷のやりとりが起きてる感じです。

| 種類 | 通る? | 理由 |

| 🔋 直流(DC) | ❌ 通らない | 絶縁体があるので、電流がずっとは流れない |

| 🔄 交流(AC) | ✅ 通るように見える | 電荷が交互に移動して、電流が流れているようにふるまう |

~~イメージ~~

直流 × コンデンサ

水道の途中にゴムのふたがあり、最初は少し押すけどすぐ止まる

交流 × コンデンサ

ゴムのふたを前後に押し引きしている感じ。ふた自体は動かないが、両側で水が動く

おわりに

コンデンサは、単なる電子部品のひとつではなく、電気の流れを調整し、機器を安定的に動かすための「縁の下の力持ち」です。

今回の記事を通して、コンデンサの働きが少しでも身近に感じられたら嬉しいです。

もし回路や電気の仕組みにもっと興味がわいたら、ぜひ他の記事もチェックしてみてください!

でわっ!!

コメント