電気は見えないけれど、私たちの生活を支える重要なエネルギー。その中でよく耳にする「交流(AC)」と「直流(DC)」の違い、あなたは説明できますか?

「電流が反転するってどういうこと?」「そんな微細な動きで機械は本当に動くの?」「直流じゃダメなの?」

この記事では、水の流れに例えながら、電気の不思議をやさしく、でもしっかり解説します。素朴な疑問から深い理解へ。

物理が苦手でもスッとわかる、電気の入門ガイドです。

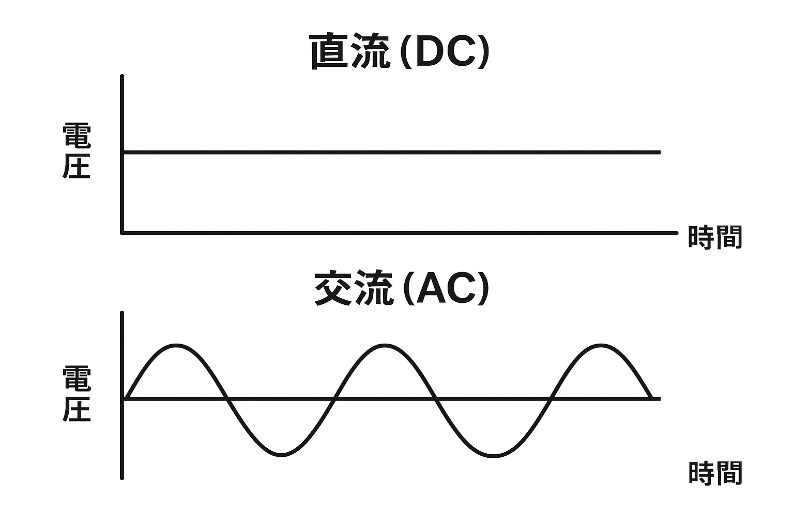

交流と直流

| 項目 | 直流(DC) | 交流(AC) |

| 電流の向き | 一方向に流れる | プラスとマイナスが交互に入れ替わる |

| 電圧の変化 | 一定(変わらない) | 波のように周期的に変わる |

| 例 | 電池、モバイルバッテリー、USB電源など | 家庭用コンセント、電車の架線など |

| 周波数 | 0 Hz(変化しない) | 日本では50Hzまたは60Hz |

なんで、二つあるの?

それぞれに得意なところがあるんです。

| 種類 | 得意なところ |

| 直流(DC) | 安定していて電子機器に向いている。電池で動く機器(スマホ、ラジオなど) |

| 交流(AC) | 長距離で送電しやすい。変圧器で電圧を簡単に上げ下げできるので、家庭の電気に使われる。 |

反転と逆流

交流で「プラスとマイナスが入れ替わる」って、逆流するってこと?

はい、「交流(AC)で電流の向きが変わる」というのは、電流が定期的に「逆流」する(=流れる方向が反転する)という意味です。

日常会話で「逆流」と聞くと「意図しない方向に流れる」というネガティブなニュアンスがありますが、交流における逆流は正常な動作です。

意図された電流の反転 → 「交流」

意図しない電流の逆方向への流れ → 「逆流」(例:回路ミスや故障時に問題となる)

交流のマイナスを例えるなら?

「ブランコの前後の動き」

ブランコは前に押される(プラス方向)と、次に後ろに戻る(マイナス方向)を繰り返しますよね。

この「前後の揺れ」が交流のプラスとマイナスにあたります。

ブランコが後ろに揺れてもそれは正常な動きで、自然なサイクルの一部です。

逆流を例えるなら?

「一方通行の道路で逆走する車」

ある道が一方通行(電流の通常の流れ)だとします。

そこに車が逆方向に走る(逆流)と危険で問題になりますよね。

逆流は、通常の流れとは逆方向に電流が流れてしまう「トラブルの状態」です。

まとめ

交流のマイナスは「ブランコの自然な前後運動」

逆流は「一方通行道路の逆走車」

交流の利用方法

電流が交互に反転して機械は動くの?

はい、電流が交互に反転(交流)していても、機械はしっかり動きます。

むしろ、多くの家庭用電化製品や産業用機械は交流(AC)で動くように設計されています。

どうして反転していても動くのか?

交流電流はたしかに向きが常に変わっています(50Hzや60Hzで)。でも、電気の力(電力)としては有効に機械を動かせるように設計されています。

| 機械の種類 | 交流での動作の仕組み |

| モーター(ACモーター) | 交流の変化する磁場を利用して回転する |

| 家庭の冷蔵庫、洗濯機など | 内部に変圧器・整流回路があり、必要に応じて直流に変換されることも |

| テレビ・PCなど | 入力は交流でも、内部で直流に変換して使用 |

まとめ

交流で電流の向きは変わるが、それでも機械はちゃんと動く。

実際にはその「変化」がモーターの動力源になることも多い。

多くの電化製品は交流のまま or 直流に変換して動作。

直流の利用方法

直流じゃダメなの?

直流でも機械は動きます。

ただし、用途や規模によっては不便や非効率な点があるため、交流が選ばれている場面が多いのです。

| 項目 | なぜ交流が有利か? | 直流の問題点 |

| 送電の効率 | 交流は変圧しやすいので、長距離送電に向いている | 直流は変圧が難しい(高電圧→低電圧が難しい) |

| モーターの駆動 | 交流モーターは構造が簡単&頑丈 | 直流モーターはブラシや制御が必要でメンテナンスが増える |

| 電源の扱いやすさ | 発電→変圧→配電の流れがスムーズ | DCは発電所から直接の送電が難しい |

| 歴史的背景 | 電力網の初期に交流が普及(エジソンvsテスラでテスラ側が勝利) | DC派(エジソン)は敗れて歴史的に主流から外れた |

実際には「交流→直流」も、しています!

むしろ、必要なところではしっかり使われているんです。

交流から直流に変換して使っている機器は、

- スマホの充電器

- ノートパソコンのACアダプター

- テレビ・ゲーム機の内部電源

などがあります。

電気を水で例えると

交流を水で考えると、反転にすごくパワーが必要に思えるけど大丈夫?

たしかに、水の流れで考えると「流れの向きを何十回も毎秒変える」というのはものすごくエネルギーがかかりそうに感じますよね。

でも、電気ではそれほど問題になりません。その理由を水と比較しながら、わかりやすく説明します。

なぜ水では大変そうに見えるのか?

水は 質量(重さ)がある物質 です。

なので、流れを一度止めて逆にするには、

流れを「減速」

⇩

一瞬「停止」

⇩

逆方向に「加速」

…という手間が必要で、慣性や摩擦によって大きなエネルギーが必要です。

電流も「電子の流れ」ではありますが、水と違うポイントがたくさんあります。

| 特徴 | 水の流れ | 電気の流れ(電流) |

| 質量のある物体か? | はい(水分子) | ほとんど無視できる(電子) |

| 流れの慣性が強い? | 強い | 非常に小さい |

| 反転にエネルギーがかかる? | 大きい | 少ない/ほぼ問題ない |

| 媒体が変形・移動する? | はい(水が実際に動く) | いいえ、電子は微細に振動するだけ |

電気では「電子はほんの少しだけ動く」

交流の電流では、電子たちは実際には前後にほんのわずかに振動しているだけです。

たとえば、50Hzの家庭用電源では、

電子は秒間50回、前後に振動する

⇩

その振動の移動距離は ナノメートル〜ミクロンレベル(とても小さい)

⇩

だから、水のように「流れを逆転するのに大量のパワー」が必要ない

じゃあ、どうやってパワーを送ってるの?

電子の「微細な振動」を通じて、エネルギー(電力)を伝えていると考えてください。

電子そのものが大量に移動するわけではない。

例えるなら、波のエネルギーが海を伝わるようなイメージ。

微細な振動で機械が動くの?

はい、「電子がわずかに振動する」だけでも、機械を動かすのに十分なエネルギーを伝えることができます。

どうしてそんなことが可能なの?

交流の電子の動き自体は非常に小さくても、電場と電流の変化によって電力(エネルギー)が伝わることがポイントです。

電子は微細に振動している

⇩

その振動は、周囲にエネルギー(電場・磁場)を発生させる

⇩

発電所にいる 電子Aさんは、その場からは動かない

⇩

発電機の動きによって 電子Aさんが「前に押されたり後ろに引っ張られたり」して振動する

⇩

すると、その隣にいる 電子Bさん → Cさん → Dさん… と順番に押されていく

⇩

最終的に、遠く離れた電子Zさん(家電の中) が動いて、機器を動かす=エネルギーを受け取る

さらに例えると、

大勢が肩を組んで並んでいる

⇩

一番後ろの人(=発電所側)が前の人を「押す」

⇩

押された人も次の人を押し、最前列の人が最も動く

⇩

でも、実際に「前に進む人」はほとんどいない、みんなその場でゆらゆら

このようにして、電気そのもの(電子の移動)は少ないけど、エネルギーは遠くまで伝わるのが交流の特徴です。

補足

交流:廊下で人々が前後に小刻みに動いてるだけ(でも押し合う力は端から端まで素早く伝わる)

直流:人々がゆっくりと同じ方向に歩き続けている

機械を動かすと減るもの

電気で機械を動かすと何か減るの?

電気そのもの(電子の数)は減りませんが、電力(エネルギー)が消費されます。

電力

電力って、なに?

電気がどれくらいの力で、どれくらいの速さでエネルギーを使っているかを表すものです。

つまり、電力とは「エネルギーを使うスピード」のこと!

| 項目 | 水にたとえると… | 意味 |

| 電圧(V) | 水の圧力 | どれだけ押す力が強いか |

| 電流(A) | 流れる水の量 | どれだけたくさん流れてるか |

| 電力(W) | 水の力 × 流れる量 | エネルギーの使われ方の強さ |

日常で例えると、

スマホの充電器

電圧:5V

電流:2A

電力:5V × 2A = 10W

この充電器は「毎秒10ジュールのエネルギーを使って充電している」ということ!

※1W(ワット)は、「1秒間に1ジュール(J)のエネルギーを使う(または供給する)速さ」のことです。

結局なにが減るの?

電気を使うと「エネルギー(電力 × 時間)」が消費されます。

電子そのものは消えたり減ったりせず、電子が運ぶ“エネルギー”が機器に渡って使われるのです。

水車と水の流れ

水 = 電子の流れ(電流)

水の高さ = 電圧(落差)

水車 = 機器(扇風機、ドライヤーなど)

水(電子)が高いところ(電圧)から落ちることで、水車(機器)が回ります。

水(電子)は流れ続けますが、水の“位置エネルギー”が水車を回すために消費されるのです。

水の量は変わらないけど、使える力(エネルギー)は減ります。

発電所で作っているもの

じゃぁ発電所では電圧や電流じゃなくてエネルギーを作っているの?

発電所が作っているのは、電圧でも電流でもなく、“電気エネルギー”です。

ただしそれを「電圧」と「電流」の形で送り出している、というのが正確な理解です。

どういうこと?

発電所の仕事を見てみましょう。

- エネルギー源(燃料や水、風など)を使って

- 回転運動を作る(タービンを回す)

- 発電機で電磁誘導を起こして

- 電圧をかけ、電流を流す

- 電力(=エネルギーの流れ)を送り出す

電圧や電流は「エネルギーの形」でしかない

- 電圧:電気エネルギーの「押す力(ポテンシャル)」

- 電流:電気エネルギーの「流れ」

- 電力(W)=電圧 × 電流:エネルギーの流れるスピード

つまり、発電所は電圧や電流を作ってるのではなく、

エネルギーを「電気のかたち」に変換して送っているというのが正しい理解です。

ところてん

発電所 = トコロテンを押し出す手や器具

発電所は「トコロテンを押し出す力を作り出すところ」

手や器具でトコロテンをグイッと押し出しますよね。

電気(エネルギー) = 押し出されたトコロテン

押し出されるトコロテンは「流れて使われるもの」、つまり電気エネルギーのイメージ

トコロテンは細長く押し出されて流れます。

電圧 = 押し出す“力”や圧力

手でトコロテンを押す力が強いほど、トコロテンは勢いよく押し出されます。

電流 = 押し出されたトコロテンの“量”や“速さ”

どれくらいの量のトコロテンがどれくらいの速さで押し出されるか。

電線 = トコロテンが流れる管(筒)

トコロテンは細長い管を通って流れます。

電気を使う機器 = 流れてきたトコロテンで回る水車

トコロテンに押され水車が回るがトロコテン自体は減らない。

| トコロテンの世界 | 電気の世界 |

| 手や器具でトコロテンを押し出す | 発電所が電圧を作る |

| 押し出されたトコロテン | 電気(電子の流れ) |

| 押し出す力(圧力) | 電圧(電子を押す力) |

| 流れるトコロテンの量や速さ | 電流(流れる電子の数や速さ) |

| トコロテンの通る管 | 電線(電子が流れる道) |

| トコロテンで水車が回る | 機器が電気エネルギーを使う |

おわりに

電気の世界は、身近なのに意外と知られていないことばかり。

交流と直流の違いを知るだけで、家電や送電、モーターの仕組みまでがぐっと身近に感じられるようになります。

次にスマホの充電器を手に取るときや、家の電球を見上げたとき、きっと今日の知識がよみがえるはず。

電気を「見える化」する第一歩として、あなたの理解がさらに深まれば嬉しいです。

でわっ!!

コメント