ダイオードとは、「電気を一方向にしか流さない」特別な電子部品です。

身の回りの家電やスマートフォンの中にも、実はたくさん使われています。

この記事では、ダイオードのしくみ・なぜ一方向しか流れないのか・どんな場面で使われているのかを、初心者にもわかりやすく図や例え話で解説します!

ダイオード

ダイオードってなに?

ダイオードとは、電気を一方向にしか通さない部品です。

・一方通行の道

・電気の片道切符

どんなときに使うの?

1.電気の逆流を防ぐ(保護)

例えば電池を逆に入れても壊れないように、「逆流防止の安全弁」として使うことが多いです。

2.交流を直流に変える(整流)

家庭の電気(交流)を、機器の中で使える電気(直流)に変えるときにも大活躍。

⇒これを「整流」といいます。

なぜ一方向にしか流せないの?

ダイオードの正体は「半導体」です。

ダイオードは、「P型半導体」と「N型半導体」をくっつけた部品です。

これを「PN接合」と呼びます。

P型半導体(プラスの性質)

「電子が足りない部分(=正孔/ホール)」が多い、電子が入りやすい

N型半導体(マイナスの性質)

電子がたくさんある、電子が出ていきやすい

電流の「見かけの流れ(プラス→マイナス)」に対し、電子はマイナス(−)側からプラス(+)側へ移動することを踏まえ説明します。

PN接合の例え:りんごの受け渡しゲーム

| 半導体 | 例え | 特性 |

| 🔴 P型半導体 | りんご(電子)を受け取りたい人(カゴを持って待ってる) | 電子が少ない(正孔が多い) |

| 🔵 N型半導体 | りんごをいっぱい持ってる人 | 電子が多い |

順方向(電気が流れる状態)の場合

【接続】

電源の + を P型 に、電源の − を N型 に接続

【実際の電子の動き】

電子(りんご)は −側から出発して、+側に向かって流れる(N型 → P型へ移動)

- N型側の人たちは、電源(−)からどんどん「りんご(電子)」をもらって元気いっぱい。

- りんごを持って、P型側のカゴを持つ人たちに渡していく。

- P型側は「待ってました!」とりんごを受け取り、流れがどんどん続く。

このように、電子は「マイナスからプラス」へ流れていく。

りんごが連続で渡されていく=電流が流れる状態!

逆方向(電気が流れない状態)の場合

【接続】

電源の − を P型 に、電源の + を N型 に接続

【実際の電子の動き】

電子は −側(P型)から出発しようとするが、P型には電子が少ないのでほとんど出られない。

- 今度はP型(りんごを持ってない人たち)に「りんごを出して」と言っても、手元にりんごがない。

- N型の人たちは「こっち来て」と言っても、誰も渡せない。

- だから、りんご(電子)はほとんど動かない。

電子が動けない=電流が流れない!

まとめ

| 項目 | 内容 |

| 電子の本当の動き | マイナス(−)→ プラス(+) |

| 見かけの電流(正孔の流れ) | プラス(+)→ マイナス(−) |

| たとえの「りんご」 | 電子のイメージ |

| 順方向で流れる理由 | 電子がN型→P型へスムーズに移動できるから |

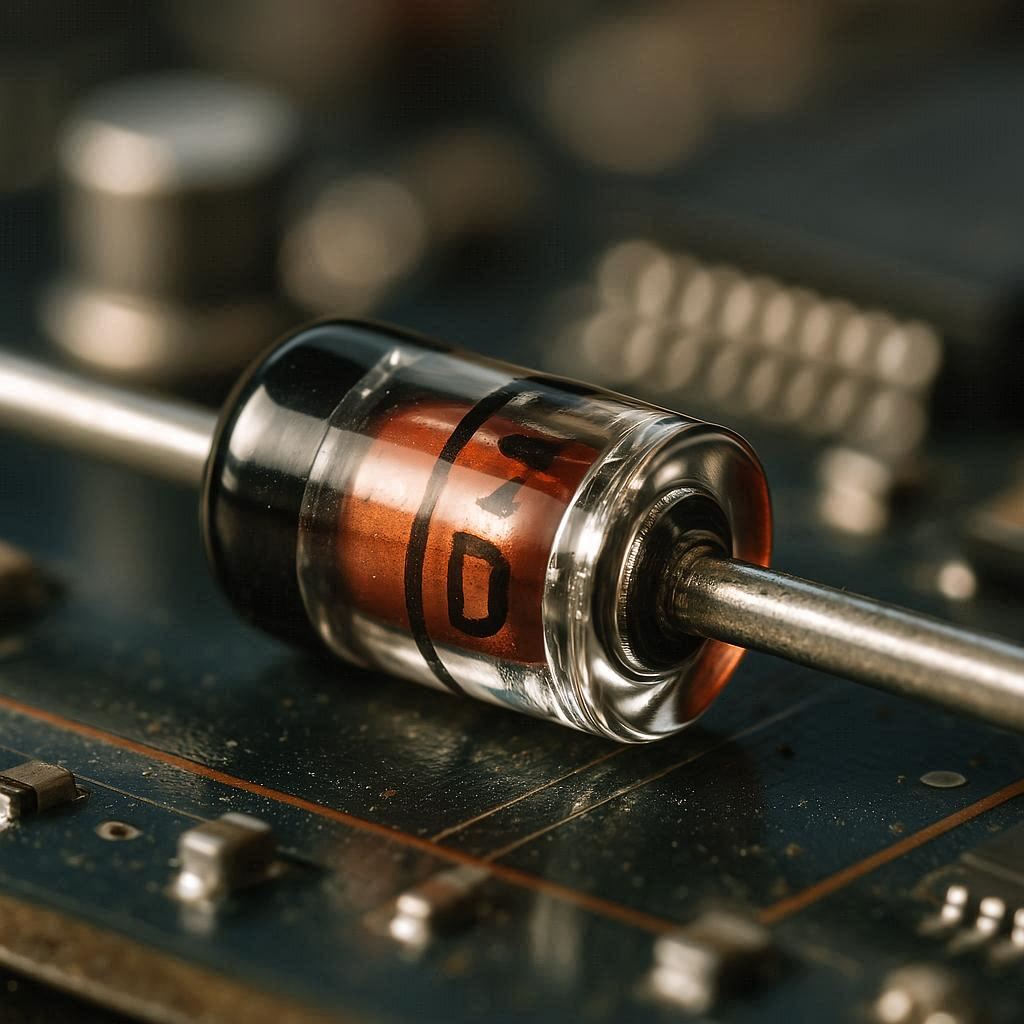

ダイオードの見た目

小さな黒い筒に銀や黒の線がついているような形が多いです。

その銀(黒)線が「電気が流れない向き(マイナス側)」を表しています。

まとめ

| ポイント | 内容 |

| 働き | 電気を一方向にだけ通す |

| 例え | 一方通行、逆流防止弁、片道切符 |

| 主な用途 | 逆流防止、整流(AC→DC変換)、保護回路など |

| 関連部品 | LED(発光ダイオード)も同じ仕組み+光る |

おまけ

LED(発光ダイオード)は、電気を一方向に流すと光る特別なダイオードです。

おわりに

ダイオードはシンプルに見えて、実は電子回路に欠かせない縁の下の力持ちです。

一方向にしか電流を通さないという特徴を活かし、整流、保護、点灯制御など、様々なシーンで活躍しています。

この記事を通して、ダイオードへの理解が少しでも深まれば幸いです。次はLEDやツェナーダイオードなど、仲間の部品にもぜひ注目してみてください!

でわっ!!

コメント