電子回路やデジタル信号の世界でよく耳にする「パルス」という言葉。なんとなくは聞いたことがあっても、「実際には何を指しているの?」「どんな場面で使われるの?」と疑問に感じたことはありませんか?

この記事では、パルス信号の基本的な仕組みや特徴、用途を、初心者の方にもわかりやすく解説します。図や例も交えて紹介するので、電子工作やマイコン(Arduinoなど)に興味がある方にもおすすめです。

パルスとは

パルスとは、短い時間だけ電圧や電流が変化する信号のことです。

パルスか、パルス以外か

- パルス : 短時間だけ変化

- レベル信号、定常信号、論理High/Low : 長時間続くON/OFF状態

「短い」「長い」は信号を扱う回路や機器の応答速度によって異なります。

用語

パルス幅(Pulse Width)

パルスの持続時間(ONになっている時間)

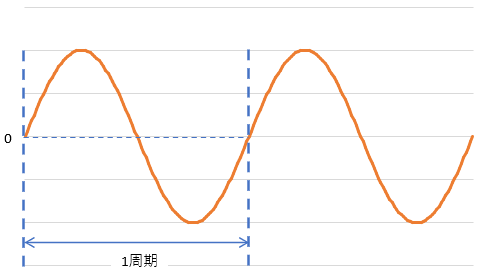

パルス周期(Period)

1つのパルスが繰り返される間隔(=1周期)

周波数(Frequency)

単位時間あたりのパルス数(Hz)

1Hz = 1秒周期(1s)

1ms周期 → 0.001秒で1周期 → 1秒では? → 1秒で1000周期 → 1000Hz → 1kHz

デューティ比(Duty Cycle)

ON時間の割合(ON時間 ÷ 周期 × 100%)

身近なたとえ:信号機(点滅信号)

黄色点滅(点く、消える)が 1秒間に1回

0.2秒点灯、0.8秒消灯 → デューティ比20%

点いてる時間が短い = デューティ比が低い

パルスのメリット

- 明確なON/OFFでノイズに強い

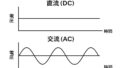

アナログ信号(パルスはデジタル信号)と比べて「0か1」で判定されるため、微小なノイズに影響されにくい。デジタル処理に向いている。

アナログ信号 : 水の流れの強さが自由に変わる(無段階で変化)

デジタル信号 : 蛇口が「出る」か「止まる」かだけ(0か1だけ) - 情報をシンプルに伝達できる

パルスの数・幅・間隔などを使って、時間情報や回数、方向などを簡単にエンコードして伝達可能。

エンコード : 情報を目的に合わせた形式に変換すること。 - 高速応答・短時間制御が可能

パルスは瞬間的な信号なので、高速スイッチング制御や周波数制御に向いている。 - 長距離伝送がしやすい

デジタル的な信号(パルス)は信号の再整形や中継が容易。減衰しても(弱まっても)「0か1」の判断がしやすい。 - 消費電力が少ない

パルス制御はON期間が短くて済むため、電力効率が良い。 - シンプルな論理制御が可能

パルス信号はリレー、PLC、マイコン、FPGAなどあらゆるデジタル制御機器に適応できる。 - 同期・タイミング基準に使える

クロック信号やトリガ信号など、基準タイミングを表現するのに最適。

クロック信号 : ピアノの練習で使う メトロノームの「カチ、カチ」という音のように、クロック信号は「今、動いていいよ!」という合図を一定のリズムで出している。 - センサ信号やエンコーダ信号に最適

回転・速度・位置・カウント情報を正確に数値化しやすい。

まとめ

「一時的な明確な変化」で情報・制御・タイミングを効率よく伝える手段。

パルスは、簡潔で信頼性が高く、ノイズに強く、デジタル回路に親和性が高いため、センサ、制御、通信、測定、あらゆる分野で広く使われています。

パルスのデメリット

- 短すぎると検出されない

パルス幅が受信機の応答時間より短いと、信号として認識されない可能性がある。 - ノイズと区別がつきにくい

瞬間的なノイズ(スパイク)も誤ってパルスと認識されることがある。

→ 対策 : デバウンス、ノイズフィルタ、ソフトウェア処理が必要。

デバウンス : スイッチや接点を押したときに発生する“ガタガタ”信号(チャタリング)を無視・除去する処理のこと。(1回押しを1回だけ正しく認識する技術) - 正確なタイミング設計が必要

パルス幅や周期が重要なので、クロック精度や割込み処理のタイミングがシビアになる。

クロック精度 : 「どれくらいズレずに時間を刻めるか?」ということ。 - 情報量が制限される

パルス1個では「有り/無し」「1回」などの限定的な情報しか伝えられない。

→ 多くの情報を伝えるにはパルストレイン(連続パルス)やエンコードが必要。 - 計測や処理にコストがかかる

パルス幅・周期の測定にはタイマー回路や高速処理マイコンが必要になる場合がある。→ アナログセンサと比べて回路が複雑になることも。 - 長距離伝送で歪む

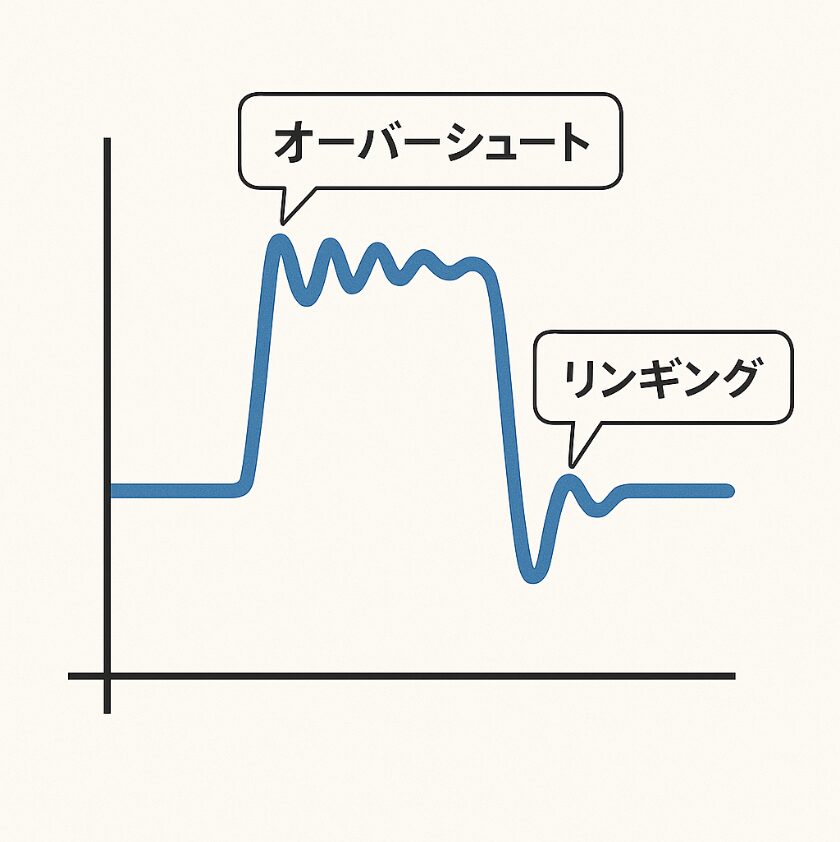

高速パルスは配線のインピーダンスや反射の影響で波形が崩れる(オーバーシュート、リンギング)ことがある。

インピーダンス : 交流での電流の流れにくさを表し、抵抗だけでなく電圧と電流のズレも含んだ値プルアップ抵抗のハイインピーダンスは、交流特有のインピーダンスとは別の意味合い。

オーバーシュート : 信号が目標の電圧を飛び越えて、一時的に高く(または低く)なってしまう現象。

リンギング : オーバーシュートや信号遷移後に、波形がビリビリと振動する(振動波のような)現象。

信号遷移 : デジタル信号が0→1や1→0に切り替わる瞬間(数ナノ秒〜ピコ秒の時間)のこと。 - パルスの取りこぼしが致命的

「1回限りの信号」を検出し損ねると、誤作動や大きな損失につながる。

例 : 安全装置や制御信号の見逃し。

まとめ

正確・高速・瞬間的な信号ゆえに、検出やタイミング管理が難しく、ノイズや信号損失に注意が必要。

つまり、パルス信号は非常に便利な一方で、受信器の仕様をよく理解し正確なタイミング設計と信号処理対策を行うことが、安全で信頼性の高い制御設計には不可欠です。

パルス信号の「あるある」10選

- パルスが出てないのか、見えてないのかわからない

→ 「あれ?信号来てない?」と思ったら、オシロで見たら出てた。受信側が見落としてた。 - ノイズもパルスに見えてしまう

→ チャタリングやサージが「1パルス」として誤認識されて、謎の誤動作が発生。 - 「1回押したのに2回カウントされた!」

→ スイッチやセンサのチャタリングでダブルカウント。

→ 対策 : 「デバウンス処理、してなかった…😓」 - パルス幅が短すぎてカウントできない

→ センサは出してるのにPLCは「無視」。

→ 実はON応答時間より短くて未検出。→「仕様書ちゃんと読もう…」 - 「パルスが速すぎて処理が追いつかない」

→ 高速エンコーダをArduinoで読んだら、割り込み地獄で動かなくなる。

→ 対策 : FPGAやカウンタICの検討へ。 - 「パルス数ズレてる!」 → 立ち上がり/立ち下がりのエッジでWカウント

→ 1パルスで2回カウントされてた。→ 立ち上がり/立ち下がりのどちらをトリガにするか要確認! - テスタじゃ測れない

→ テスタでは表示が安定してるのに、実はパルスが来てる。

→ → 結局「オシロスコープが最強」。 - 高速通信でパルス歪み

→ 波形が丸くなって認識されなくなる(リンギング、オーバーシュート)

→ 対策 : 「終端抵抗、ちゃんと入れた?」

終端抵抗 : 信号の「跳ね返り(反射)」を防ぐための吸収クッションのようなもの

例:プールの壁に貼ったクッションのようなもの

クッションがないと、水の波が壁にぶつかって跳ね返ります(反射)

クッションがあると、波は吸収されて静かになります(終端処理) - 配線長くしたらパルス飛ばない

→ 高速パルスを10m以上引き回して「ノイズかじって全滅」

→ 対策 : 「ラインドライバ使おう…」 - 意図せず連続パルスになってた

→ 制御信号がフラグONのままで、リトリガして「パルス連打」

→ 対策 : 「フラグは消せ!1shotにしろ!」

おまけ:現場で聞くパルスあるある名言

「見えないパルスは信じない」

「1パルスを笑う者は、1落ちを泣く」

「信号線にはノイズが住んでいる」

「カウントズレは、大体デバウンス不足」

「テスタに見えないならオシロを使え。それが鉄則」

おわりに

パルス信号はただの「ピッピッ」というオン・オフじゃありません。

その中には速さやタイミング、波形の整え方など、奥深い世界が広がっています。

この記事が、電子回路の「パルスってなに?」というモヤモヤを少しでも晴らす手助けになれば嬉しいです!

興味がわいた方は、ぜひオシロスコープで実際の波形を見てみてください。

でわっ!!

コメント